先日「日常臨床でより安全確実に効果をあげる歯周治療」という演題で講演してきました。

終わってから気がついたのですが、山口大学に勤務していた時の篠崎教授も来てくれていました。

そして福田会長や理事先生方との懇親会の後、倉富先生、古野先生、三田先生と宇部の夜を楽しんだのでした♪

先日「日常臨床でより安全確実に効果をあげる歯周治療」という演題で講演してきました。

終わってから気がついたのですが、山口大学に勤務していた時の篠崎教授も来てくれていました。

そして福田会長や理事先生方との懇親会の後、倉富先生、古野先生、三田先生と宇部の夜を楽しんだのでした♪

ワタクシ大学時代硬式庭球部でした。

簡単に言うとテニス部です。

学生時代はオールデンタルという全国歯科大学の大会で優勝したこともあるんですよ~

学生時代は部活OBの先生方や部活の先輩、また後輩にまでいろいろとお世話になっていました。

で、今回もまた先輩に声をかけてもらって、東京で得意のタダ飯タダ酒を頂いてきました♪

やっぱり基本の積み重ね、自主練は大事です♪

日本POS医療学会が北九州で行われました。

小倉で吉田茂先生がスタディーグループに呼ばれて歯周外科処置について講演しました。

小倉で吉田茂先生がスタディーグループに呼ばれて歯周外科処置について講演しました。

内容は「FOPを極める」というもので、ひらたく言うと「歯周外科の基本を極める」ってことです。

これなくして再生療法の成功はありません。

ただ再生材料(エムドゲインなど)を使えば良い結果が出るというわけではないのです。

正しい知識と、修練を積んだ手技なくして再生することはありません。

吉田先生は日本歯周病学会認定専門医・指導医です。

(ちなみに私も専門医・指導医です。北九州では九歯大の中島教授と私です。)

フナコシ歯周病研究所時代の兄弟子にあたります。

勤務医時代は多くを指導していただき、今も仲良くさせてもらっています。

そんなわけでそのスタディーグループと私は関係がないのですが、その日だけカメラマンとして中に入れていただきました♪

お祭りもあったので最終日寄ってみました。

最近の学会の印象ですが、インプラント周囲炎などのトラブルがあること、またそのリカバリーが確立されていないことから

天然歯の保存の重要性が再認識されている感じでした。

全ての天然歯が救えるわけではありませんが、インプラントに比べ天然歯の方が感染しにくいし再生療法の成功率も高いです。

一時期「あやしい歯は抜歯してインプラント」した方が安心って空気がありましたが、今は「どうしても保存不可能な場合にインプラント」という感じです。

なんにせよ天然歯を保存するための技術はインプラント治療にも必要と感じています。

歯周病患者さんの長期経過症例とともに、歯周病の歯が

健康的で長期安定した経過を得られることを報告しました。

今回は歯周外科に焦点を当てたものでした。

当然術者の技量が結果を左右しますが、良い経過を得るにはポイントがあります。

一番大きなものが患者さん自身による日々のセルフプラークコントロールです。

今ではいろいろな便利で優れた清掃器具があります!

2番目に大事なのがプロフェッショナルメインテナンスです。

患者さんの来院するという行動と、彼女たちの目と頭と腕にかかっています♪

有田先生がナカノ歯科を卒業しました!

有田先生のお父様の歯科医院に帰るためです。

きっと良い思い出になったことでしょう♪

お疲れ様、がんばってね!

ご近所なので、今後ともよろしくね♪

先日東京開業の寺西先生による骨増生セミナーに参加してきました。

骨増生というのは骨を増やすための治療です。

昔だったらインプラントができないような状況でも、今現在は出来たりするのはこの骨増生のテクニックや材料・器材が

発展したおかげなのです。

今回は主にチタンメッシュを使うテクニックを学びました。

それと多くの場合に必要となる減張切開も。

後日お互い別の研修会で学んだ内容をお肉を食べながらシェアーしました!

講演を聞いて、ノートに整理して書いて、そして人に説明する。

これが脳みそに残す最善の方法ですね!

先日もまた研修にいそしんできました♪

清水とうた先生というアメリカで歯内療法専門で開業されている先生の講演です

清水とうた先生というアメリカで歯内療法専門で開業されている先生の講演です

この日講師の清水先生が遅刻して来られ、お詫びとして写真撮影OKとなりました

この日講師の清水先生が遅刻して来られ、お詫びとして写真撮影OKとなりました

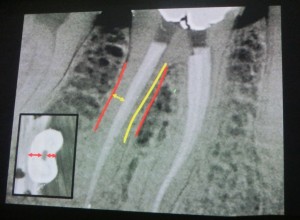

根管はキレイな湾曲を持っているので、上手に根管を拡大すればキレイな根充になる

根管はキレイな湾曲を持っているので、上手に根管を拡大すればキレイな根充になる

治療内容はとてもシステマティックで効率化が図られており、治療時間が短縮されていました。

ゲイツグリテンドリル、ニッケルチタンファイル、などなどの器具の上手な使い方を学びましたので

明日から今まで以上に良い結果を、しかも手早く得られるよう精進します♪

春は桜ですね~

知ってましたか?

日本初の屋根付き商店街!!

24時間営業のスーパーマーケットなのだそうです。

そんな魚町にナカノ歯科はあるわけですが、ナカノ歯科の今春の変化は

始業式や入学式の季節です。

スタッフ一同、すがすがしく今年度をスタートします♪